El Jueves Santo no fue un día más en la vida de Jesús. Fue el principio del fin… y a la vez, el inicio de una redención eterna. Desde que comenzó su ministerio, sabía que llegaría ese momento. Sabía que la cruz lo esperaba, que el dolor y el abandono serían inevitables. Y sin embargo, caminó hacia ese día con amor inquebrantable.

En la intimidad de una habitación en Jerusalén, rodeado de sus discípulos más cercanos, Jesús celebró la última cena. No era una comida común: era la institución de un nuevo pacto. Tomó el pan y lo partió, diciendo: “Este es mi cuerpo, que por ustedes es entregado”. Luego, levantó la copa: “Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por ustedes se derrama” (Lucas 22:19-20). Sabía que esas palabras tendrían un peso eterno. Estaba anunciando su sacrificio… y nadie más en esa mesa lo comprendía del todo.

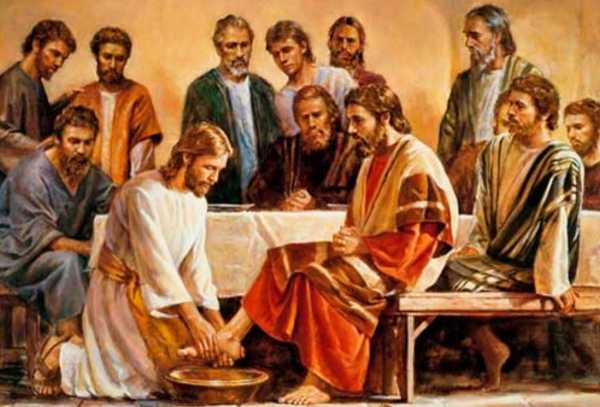

Pero antes de partir el pan, Jesús se había arrodillado para lavar los pies de sus discípulos (Juan 13:1-17). Aquel que era el Hijo de Dios, el Mesías esperado, se inclinó como un siervo. No por obligación, sino por amor. Un amor que enseña con el ejemplo, que corrige con mansedumbre, que sirve incluso al que lo traicionaría.

Porque esa noche también estuvo marcada por el dolor. Jesús compartió la mesa con Judas, sabiendo que lo entregaría. Compartió pan con Pedro, sabiendo que lo negaría. Pero no los rechazó. Los amó hasta el final.

Después de la cena, Jesús se retiró al huerto de Getsemaní. Allí, en soledad, lloró y oró con angustia profunda. “Padre, si quieres, pasa de mí esta copa; pero no se haga mi voluntad, sino la tuya” (Lucas 22:42). Su sudor fue como gotas de sangre. En ese momento, el Salvador del mundo se quebró… pero no retrocedió.

El Jueves Santo nos muestra a un Jesús humano, quebrantado, pero también obediente, compasivo y firme en su propósito. Sabía lo que venía: la traición, los azotes, la cruz. Y aún así, no huyó. Se entregó.

Porque su amor por la humanidad fue más fuerte que el miedo, más grande que el dolor. Y ese amor sigue siendo el mismo hoy.